Преподаватель Мурманского арктического университета рассказала, как научиться говорить и писать грамотно

В беседе с "Би-портом" кандидат филологических наук Надежда Хохлина объяснила, каким источникам можно доверять и почему уровень грамотности в последние годы падает

Грамотная речь — это безусловный маркер образованного и культурного человека. А тому, кто решил заняться самообразованием и обогатить словарный запас, любой филолог или преподаватель обязательно посоветует начать с чтения книг.

Однако в теории следовать этому совету гораздо проще, чем на практике. Сегодня найти на полках книжных магазинов словари или справочники о трудностях русского языка так же непросто, как отыскать книгу без опечаток и ошибок. Ими же пестрят ленты новостных изданий и соцсетей. Кажется, будто чистая и правильная речь постепенно перестает быть нормой жизни. И на это, считает кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии, межкультурной коммуникации и журналистики Мурманского арктического университета Надежда Хохлина, есть несколько причин. Одна из них — демографическая.

«На снижение уровня грамотности сильно повлияла урбанизация. Когда в советское время города хлынул поток переселенцев из сельской местности, вместе с ним пришла и просторечная лексика. Постепенно она вытеснила манеру речи интеллигентов, хотя именно ее, особенно старомосковскую норму, принято считать одним из источников грамотной речи», — отмечает филолог.

С этих пор разговорная и литературная языковые нормы вынуждены уживаться друг с другом в повседневной жизни. Иногда сосуществование перерастает в конфликт. Например, так случается с нормой, которая требует склонять названия населенных пунктов «Гаджиево» или «Росляково». Кому-то правильный вариант может резать слух. Но ранее в разговоре с «Би-портом» именно на примере этого правила Надежда Хохлина показывала, как в языке закрепляется ошибочный вариант. И напомнила, что менять языковую норму в угоду широкой общественности — неправильно.

Россияне, к слову, согласны с мнением филолога. По данным июньского опроса ВЦИОМа больше трети соотечественников высказались против переноса ударения в глаголе «звонит» с последнего на первый слог. Социологи уточняют, что опрошенные склонны воспринимать подобные изменения как нарушение языкового порядка. Публичное признание словарным «неправильного» варианта всё же приносит нам, носителям языка, немалый дискомфорт. Что же можно сделать, чтобы остановить упрощение родного языка?

«Можно найти тренера или репетитора, или хотя бы обращаться за консультацией к профессионалам. Обращаться к словарям, записываться на языковые курсы, в том числе и онлайн. Ну и, конечно, в любом случае больше общаться с грамотными людьми, окружать себя правильной, чистой речью», — советует преподаватель.

Читать книги тоже нужно, уверена филолог. Да, современная литература пестрит ошибками. Поэтому выбирать материалы для чтения нужно особенно тщательно.

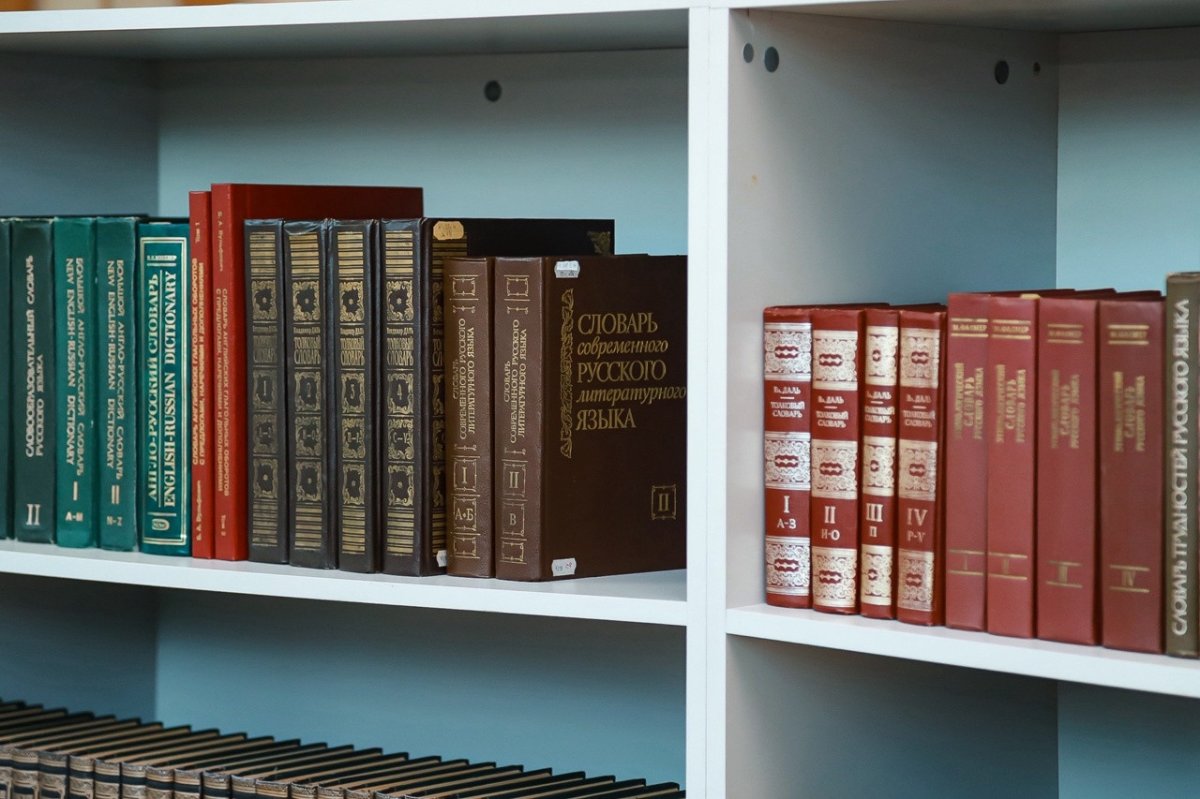

«Книги должны быть изданы примерно до 1987–1988 годов. В начале 90-х годов должности корректоров в издательствах и редакциях сокращались из-за экономии. Одновременно развитие получил самиздат. Так качество литературы упало. К сожалению, оно продолжает падать до сих пор, и книги часто издаются с серьезными ошибками, потому что их некому вычитать», — поясняет Надежда Хохлина.

Найти издания с качественной редактурой можно в городских библиотеках. Там же помогут определиться с подходящими жанрами и авторами, а ещё подберут литературу для самообразования или предложат поучаствовать в собраниях книжного клуба.

Главное — активнее взаимодействовать с людьми в реальной жизни, за пределами интернета. И не слишком опираться на «метизы» вроде нейросетей. Увы, современные технологии, по мнению преподавателя МАУ, нас очень расслабили: из-за большого потока информации мы часто общаемся на бегу, пользуемся голосовым набором вместо текстового, пропускаем опечатки или очевидные нарушения нормы вроде «ться» или «тся», злоупотребляем сокращениями или сленгом, а вычитку или написание текстов всё чаще доверяем автоматическим системам на основе искусственного интеллекта.

«С одной стороны, конечно, хорошо, если человек стремится к тому, чтобы повысить грамотность, и использует современные технологии именно для этого. Но если он изначально безграмотный, и за него всё делает искусственный интеллект, а человек за ним не перепроверяет и вообще уверен, что „нет никакой разницы“, что „и так сойдет“ — я против такого подхода», — говорит Хохлина.

Вместо нейросетей и технологий преподаватель советует использовать проверенные ресурсы, созданные профессионалами. Например, портал «Грамота.Ру», где можно и почитать написанные понятным языком правила, и вопросы задать в режиме онлайн. Заодно развивается и критическое мышление.

«Еще могу порекомендовать справочную службу русского языка, созданную по инициативе Сергея Ивановича Ожегова в 1958 году. Представляете, туда можно бесплатно позвонить! И задать вопросы напрямую специалистам, если вдруг не нашли ответа на свой вопрос на „Грамоте.Ру“. Обе службы работают под эгидой Института русского языка РАН. Словом, инструментов для развития грамотности и самопроверки сейчас немало, главное — было бы желание», — резюмирует преподаватель.

Фото: Екатерина Громова / архив

Лента новостей

Ремонты и благоустройство: что волновало мурманчан на этой неделе

11:21 – 22 февраля

Детская коляска загорелась в жилом доме в Никеле

10:08 – 22 февраля

Пожар в Рослякове тушили 14 человек

9:01 – 22 февраля

Снежная с легким морозцем погода ожидается в Мурманской области

7:49 – 22 февраля

Очередное аварийное отключение отопления и горячей воды произошло в Сафонове

16:50 – 21 февраля

Памятник Сергею Кирову открыли в Мурманске ровно 86 лет назад

15:27 – 21 февраля

Загоревшийся в Мурманске гараж тушили 13 огнеборцев

13:56 – 21 февраля

Январская инфляция в Мурманской области составила 7,49%

11:11 – 21 февраля

В ВТБ назвали критерии успешности бизнеса в условиях высокой ключевой ставки

10:22 – 21 февраля

Китайские туристы пострадали в ДТП по пути из Териберки

9:25 – 21 февраля

Снег и ветер ожидаются в субботу на территории Мурманской области

8:53 – 21 февраля

Опубликован график работы медучреждений на ближайшие выходные

17:15 – 20 февраля

В двух гимназиях и лицее Мурманска заработал проект «Классная карта»

16:34 – 20 февраля

Стоимость блинов в Мурманской области выше, чем в среднем по России

16:01 – 20 февраля

В Северном бассейне добыли в 2,4 раза больше крабов, чем в прошлом году

15:19 – 20 февраля

Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» реализует здание «Эстакада» в городе Оленегорске

В Мурманске проходит заседание рыбохозяйственного совета

Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» реализует здание свободного назначения в Кандалакше

В Мурманской области планируют ввести денежное вознаграждение за привлечение на военную службу по контракту

Минтуризма: формат проведения фестиваля «Териберка» прорабатывается

Наши гости

Ксения Жарко

ИИ никогда не заменит музыканта и его живое общение с публикой

Анастасия Куница

Киты поражают воображение и будоражат мечты

Андрей Дочкин

Наша цель - поддержать представителей бизнеса

Марта Говор

Мы начинаем масштабировать своё, северное

Светлана Панфилова

Наша философия – «не дать рыбу, а дать удочку»

Самые читаемые

Ремонты и благоустройство: что волновало мурманчан на этой неделе

11:21 – 22 февраля

Детская коляска загорелась в жилом доме в Никеле

10:08 – 22 февраля

Пожар в Рослякове тушили 14 человек

9:01 – 22 февраля

Снежная с легким морозцем погода ожидается в Мурманской области

7:49 – 22 февраля

Самостоятельно за 300 рублей и 30 минут вместо десятков тысяч — в автосервисе: простой способ остановить ржавчину в порогах машины

10:31 – 22 февраля

Гороскоп на 23 февраля 2026 года, понедельник, для всех знаков Зодиака: Тельцы почувствуют уверенность, Девы — беззаботность, а у Стрельцов всё будет спорится в руках

4:45 – 22 февраля

Автосалоны стараются избавляться от б/у машин за 3 дня: почему дилеры больше не хотят держать у себя «вторичку»

22:32 – 21 февраля

Курсы валют

| Банк | 1 USD | 1 EUR |

|---|---|---|

| Александровский | 76.50 / 78.50 | 91.00 / 93.00 |

| БАНК «МСКБ» | 75.70 / 78.00 | 89.00 / 93.00 |

| МОРСКОЙ БАНК | 77.50 / 78.70 | 91.00 / 92.30 |

| ПСБ | — / — | — / — |

| Совкомбанк | 74.00 / 81.00 | 89.20 / 93.20 |

| Форабанк | 76.30 / 79.30 | 89.80 / 93.00 |

Первая пятилетка «На Севере жить»

Выбор редакции

Стоимость блинов в Мурманской области выше, чем в среднем по России

16:01 – 20 февраля

В Мурманске проходит заседание рыбохозяйственного совета

19:00 – 19 февраля

В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту оказания туристических услуг мигрантами-нарушителями

15:11 – 19 февраля

Гостиницы, новый ЖК и Центральный стадион: что интересует АФК «Система» в Мурманской области

12:27 – 19 февраля